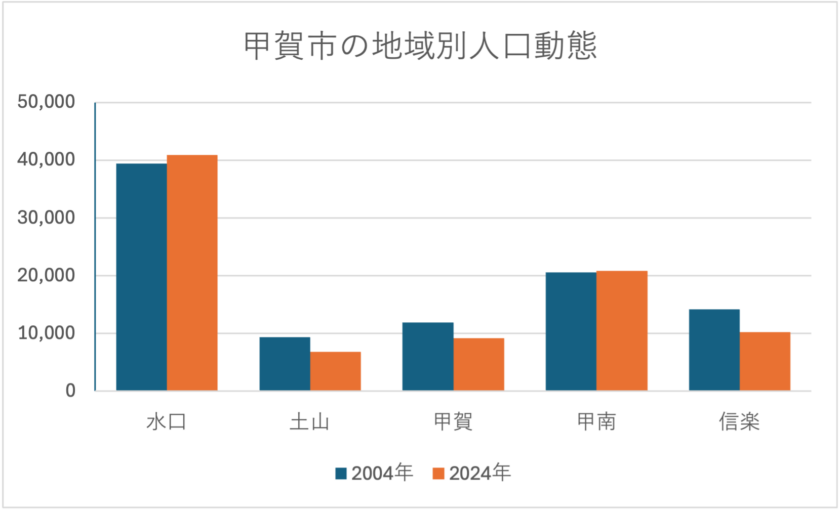

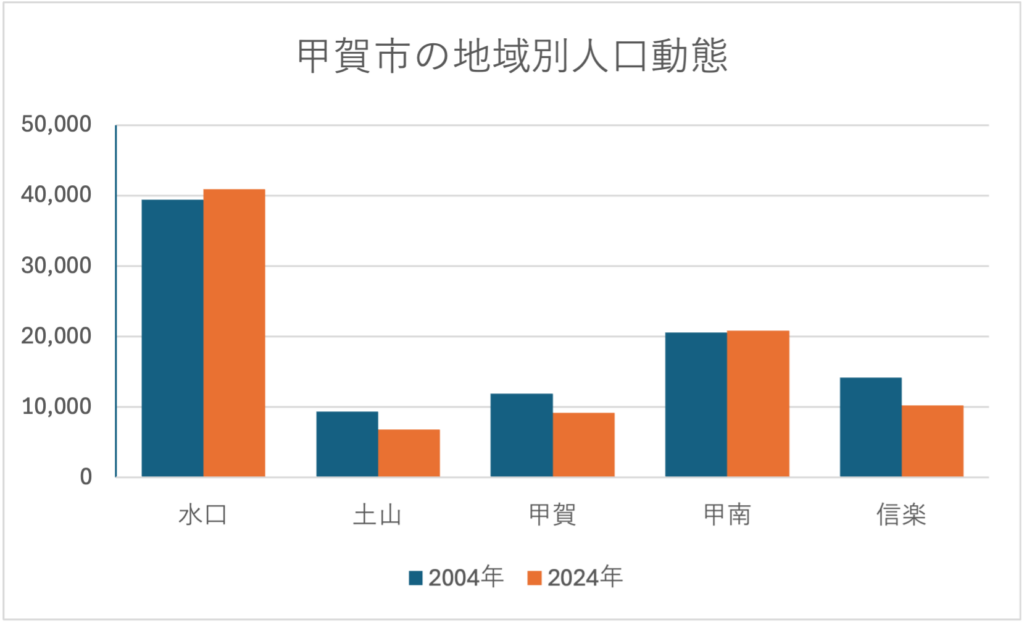

わたしの住む山女原(あけびはら)は甲賀市で一番小さな集落だ。人口は令和7年2月の統計で37人と出ている。平均年齢は70を超える。悲観することなかれ。人口や年齢からは想像もできないほどパワフルな集落だ。散歩にグランドゴルフ、草刈だってやる。新しいものを受け入れ、挑戦し、この集落をどう守っていくか、一人ひとりが真剣に考え、行動している。

この小さくもパワフルな集落でカフェをオープンした。名前を「泊まれるカフェやわらかそう」という。わたしは2024年9月にこの山女原で古民家を買った。結婚を機に夫婦で暮らせる素敵な環境を求めていた。滋賀県各地を探すなか出会った山女原には、気持ちのいい風が吹いていた。歴史の重みがある大きな梁が印象的な家があった。いい直感が妻にもわたしにもあり、この場所に決めた。その家の一部を直し、2025年3月にカフェをオープンした。

はたしてお客さんは来るだろうか。インスタグラムを開設する以外に宣伝はしていなかった。それでも多くのお客さんが甲賀市で一番はじっこの山女原に足を運んでくれた。同じ土山町にいながらも、山女原に来るのは初めてだという方がほとんどだった。多くの人が、人伝での来店で、自然なつながりから、この流れが生まれていることも嬉しかった。山女原の人もたくさん来てくれた。「近くに飲食店ができるなんて夢にも思わなかった」そんなふうに嬉しい言葉もかけてもらえた。

わたしの出身は石川県で、大学は茨城、就職は東京で、滋賀には縁もゆかりもない。よそ者だ。そのわたしが、仲間に混ぜてもらえたような、そんな気がした。よそ者の、あまり利口とは言えない挑戦に、山女原の人は暖かく見守り、支援してくれた。そのことが嬉しかったし、希望に感じた。

現地の人と移住者、若者と高齢者、そんな対立構造を想定しがちな世の中だけれど、ここ山女原には、そんな野暮な壁はなかった。自然に柔らかく、開かれていた。そのことに気づけた。そこに希望を感じた。

わたしはこういう人と土地と文化を守っていきたい。守るためには、多くの人に、この土地に足を運んでもらう必要がある。こんなにいいところがあったんだ。こんなに風通しのいい場所なんだ。山女原がいま熱いらしい。そんなふうに思ってくれる人が増えたなら、きっとここはこれからも続いていくだろう。それを知ってもらえる拠点に、このカフェがなれたらのなら、少しばかりの恩返しになると思っている。

-840x630.jpeg)